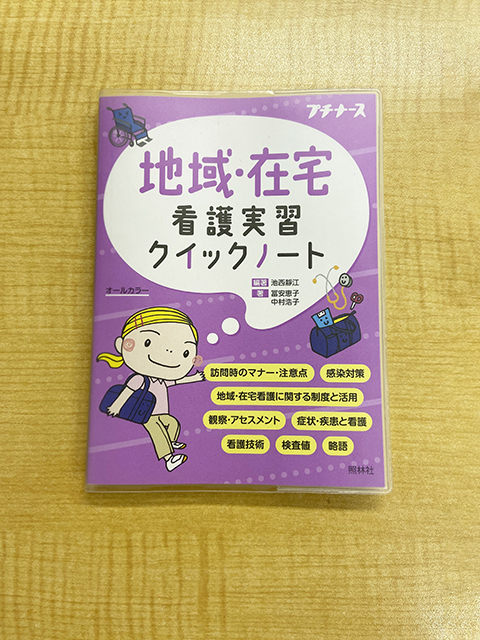

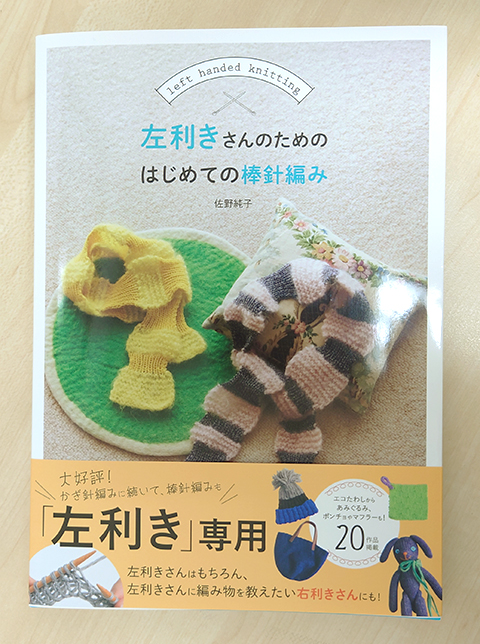

今回ご紹介する本は、

三笠書房さん発行の『こっそり差がつく任され力』です。

上司から「任せたい」「教えたい」

と思ってもらえる人は、何が違うのでしょうか?

残念ながら上司から期待をかけてもらえず

成長がストップしてしまうような人は、

どうしたら現状を変えられるでしょうか…。

人事のプロが仕事を任せてもらえる力=「任され力」

を上げるためのコツを豊富な事例を元にわかりやすく解説!

伸び悩んでいる社会人だけでなく、

今年度新卒採用で入社する人にもおすすめの一冊です!

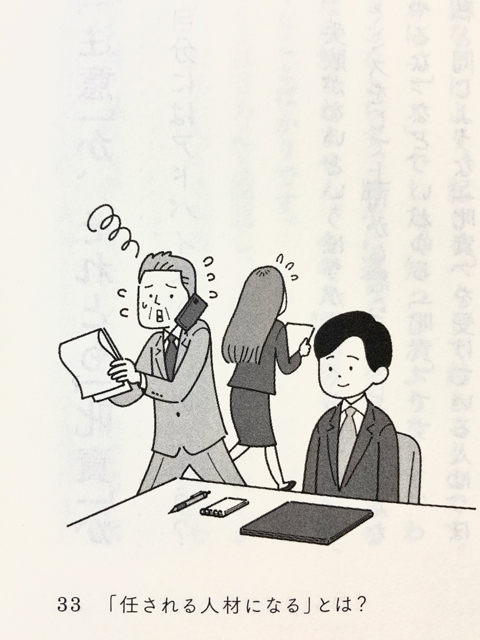

今回ウエイドでは挿絵を手掛けました。

担当イラストレーターによると、

依頼をいただいた時にすでに表紙のイラストが決定していたので、

特に指示はありませんでしたが装丁と印象の差がないように描いたそうです!

さらっと話していましたが、これがなかなか難しい…。

イラストレーターの腕の見せどころです!

ウエイドではデザインだけでなく、

イラストのお仕事も随時募集中です。

お気軽にご相談ください!