アニメやゲーム好きには登場人物のフィギュアが好きな方も多いと思いますが、昔人形遊びしていた子供が大人になった今でも昔遊んでいた人形を大人買いしてコレクションしている方がいると聞きます。

フィギュアや人形は今も昔も根強い人気がありますよね。

今回ご紹介する本は「ねんどろいどどーる」と子供向けの「人形の洋服」の二本立てです。

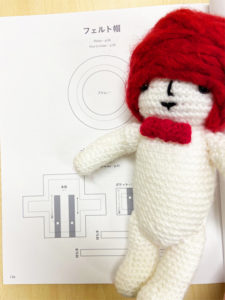

1冊目は誠文堂新光社より発刊の『どーる 布服レシピ2 学校編』。

ねんどろいどどーるの販売元のグッドスマイルカンパニーが監修した洋服本の第二弾です。

こちらはねんどろいどどーるに着せる洋服を自分で作ろうという内容の本で、今回のテーマは学校の制服や部活動着がメインとなっております。

プロセスが写真つきなので、初心者の方にもわかりやすく解説されております。

ウエイドは型紙のトレースを手がけました。

ねんどろいどどーる好きな稲村は実際に自分でもねんどろいどどーるの洋服を作っており、この本に携われることが非常に嬉しかったそうです。

ちなみに稲村は小さいパーツを器用に縫えます。布の端の始末のコツを習得し、職人のようにうまいです!

(作品は弊社instagramでも公開中!)

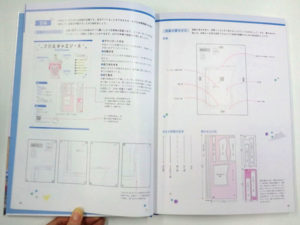

型紙は非常に小さく、わずか1ミリの違いでも仕上がりに響いてしまうので、寸法を確かめながら注意しながらの作業をしました。

ウエイドでは婦人服の型紙のトレースやレイアウト依頼が多いのですが、人形みたいな小さなパーツには細心の注意を払っています。

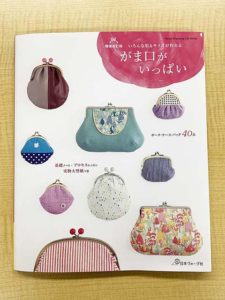

もう1冊はKADOKAWA社より発刊の子供向けの人形の洋服の本『子どもに作ってあげたい、シンプルでかわいいドール本』です。

モデルとなっている人形はバンダイのぽぽちゃん、レミンちゃんとソランちゃんの3体で、子供にとても人気があります。

こちらの本は人形のサイズに合わせて2サイズ作れる仕様になっており、色や素材のバリエーションも豊富です。

元々は子供服のデザインをしていた作家さんの本でモデルのお子さんと人形が同じデザインの洋服を着ており、写真も見応えがあります。

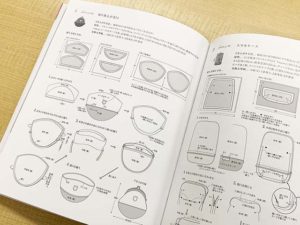

ウエイドではデザインと型紙のトレースと図版制作を手がけました。

特にこだわったところは型紙です。

2サイズあるので、小さい方に色を塗ることで一目瞭然となっています。

作り方の図版は構造の理解力やデッサンには定評があるベテランの森田が担当しており、見やすくて分かりやすい作図にしました。

デザインとディレクションは土屋が担当し、お客様の不安な点や疑問点に親身にコミュニケーションをとり、今までのウエイドの手芸本の実績やノウハウを駆使して、とても満足していただけるものになりました。

ウエイドは手芸本で実績と定評があります。

型紙のトレースとレイアウトと図版制作などはお任せください。

そして、ウエイドのスタッフは手仕事が好きなので、手芸だけに限らずにものづくりに携わる説明書やレシピのお仕事もできますので、お気軽にお声をかけください。